The drawer that makes dreams come true

香港で開催のドラえもん展に出展した作品です。ドラえもんは引き出しから登場して様々な夢を叶えてくれました。そんな自分の大切な夢や品物を入れておく大切な引き出しです。This work was exhibited at the Doraemon exhibition in Hong Kong. Doraemon appeared from a drawer and made various dreams come true. This is an important drawer where I keep my precious dreams and items.

You may also like

WATAYO

和た与のCI と包装紙のリニューアルデザインです。竹の皮に包まれた羊羹を開いた瞬間の形をグラフィックパターンとして包装紙に散りばめました。複数のサイズを作ることになっていた包装紙はサイズによって柄のパターンを変えて楽しいものにしています。This is a renewal design of Wata-yo's CI and wrapping paper. The graphic pattern of the shape of a yokan wrapped in a bamboo skin at the moment it is opened is scattered on the wrapping paper. The wrapping paper, which was to be made in multiple sizes, has a different pattern for each size to make it fun.

2020

minami design school

2025年6月〜2026年2月まで、大津北商工会にて、全10回のスクール形式で新商品開発、既存商品ブラッシュアップの講師を勤めることになりました。

事業者における新商品開発の際も、全てが決まってから「最後に外注するものが デザイン」ではなく、

リサーチから、今企業内にあるリソースを最大限に活かしながら、誰に向けて何を作るのか、サービスを考えることから、商品開発、売り場のデザインまで、その全てが「デザイン」であります。

ものづくりの事業者にとって、デザインは遠いものではなく、

それらの仕事の多くは実は「デザイン」です。

このスクールでは、事業者自身が自律的に考え、商品開発し、デザインができるように、私の力でどこまでできるかわかりませんがやることになりました。

I will be teaching a 10-session school-style course on new product development and product refining for existing products.

When developing a new product for a business, it is not a case of “the last thing to be outsourced is the design” after everything has been decided,

Design” is everything from research, to thinking about what to make and for whom, to product development, to designing the sales floor, all while making the most of the resources currently available within the company.

For manufacturing businesses, design is not something far away,

Many of those jobs are actually “design”.

In this school, I don't know how far I can go, but I will do it so that the businesses themselves can think, develop products, and design autonomously.

我将以 10 期学校的形式教授新产品开发和现有产品的更新。

在为企业开发新产品时,并不是在确定了一切之后 “最后外包的是设计”、

设计 "是指从研究、思考制造什么和为谁制造、服务、产品开发到销售空间设计的所有工作,同时还要充分利用公司内部现有的资源。

对于制造企业来说,设计并不遥远、

很多工作其实就是 “设计”。

在这所学校里,我不知道自己能走多远,但我会做到让企业自己能够自主思考、自主开发产品、自主设计。

2025

DEN-EN KITCHEN

den-en kitchen ロゴデザイン。おうみ福祉会の新施設、きみいろ内に併設されたden-en kitchen(田園キッチン)のロゴデザインを担当しました。田んぼの田を両手で抱き抱えるような暖かさを感じさせるデザインです。のどかな田園風景に溶け込むカフェは、どなたでもご利用頂けます。Logo design for den-en kitchen.We designed the logo for den-en kitchen (Den-en kitchen), which is located in Kimiiro, a new facility of Ohmi Fukushi Kai.The design evokes a warm feeling of embracing the rice paddies with both hands.

The café blends into the peaceful countryside and is open to everyone.

2023

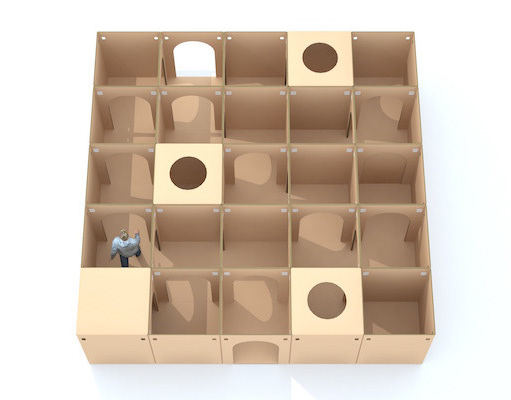

TSUCHINOCO CARDBOARD MAZE

ブランディングを担当しました、つちのこブランドからまったく新しいダンボール迷路の登場です!

このダンボール迷路の最大の特徴は、宝探しをしながら遊べる迷路です。

入口で宝物カードを受け取り、その宝物を探しながら迷路を探検します。

宝物を見つけたら、カードに穴を空けてゆきます。

全部の宝物を発見するまで出る事はできません。

段ボール迷路をより面白く体験できる「宝探し迷路」です。

25,50,100など自由にマス目をカスタムできます。

納品事例多数です。

We are proud to introduce a brand-new cardboard maze from the Tsuchinoko brand, for which we were in charge of branding!

The main feature of this cardboard maze is that it is a maze where visitors can play while searching for treasure.

You receive a treasure card at the entrance and explore the maze looking for the treasure.

When you find the treasure, you make a hole in the card.

You cannot leave the maze until you have found all the treasures.

This is a "treasure hunting maze" that makes the cardboard maze experience more interesting.

You can customize the number of squares to 25, 50, 100, etc.

We have many delivery examples.

2014

NISSEN SHIFT

都会的で女性的なイメージで全体を構成しながら、固すぎずない柔軟性を持った家具です。

ビーチのナチュラルカラーと、奥行きのある上品な色の組み合わせにより、カジュアルでありながら、

上質で存在感のあるイメージを大切にした家具のシリーズです。

Nissen Design Award 2006:1st.prize

2006

AYU CUT OPEN and DRIED

あゆのひらき(干物)です。干物はザルで干すので竹で編んだザルをイメージして高級感あるパッケージをデザインしました。このパッケージはpantawards 2020の金賞を受賞しています。AYU HIRAKI (dried ayu fish). Dried ayu is dried in a colander, so we designed a luxurious package with the image of a colander made of woven bamboo. This package won a gold medal at pantawards 2020.

2020

NAGAHAMA GENPACHI RUSK

長浜市にあるパン屋ポムドテールの源八ラスクのデザインです。パン職人こだわりの生地から作るラスク。種類も多いですが最小限の資材で対応できるシステムを作りました。ギフトボックスはパンの形をしています。This is a design of Genpachi rusk from bakery Pomme de Terre in Nagahama, Shiga Prefecture. These rusks are made from dough with the baker's special care. There are many different flavors, but we have created a system that can handle a minimum amount of packaging materials. The gift box is in the shape of a loaf of bread.

2020

among

傘立てのデザインです。一見、傘立てには見えませんが、全ての傘の先端が合うように円と円の隙間を調整しています。どこにはまるのか、最初は悩みますが、慣れるとすぐにわかります。自分で使いこなす美しいプロダクトです。This is the design of an umbrella stand. At first glance, it does not look like an umbrella stand, but the gap between the circles is adjusted so that the tips of all umbrellas fit together. At first you may have trouble figuring out where it fits, but once you get used to it, you will soon find out. It is a beautiful product that you can use yourself.

2015

OMEDETAMAGO

おめでたまごは、これまでにない新しいギフト商品、大切な人に忘れられない思い出を贈る「たまご」です。手触りのやさしいたまご型の信楽焼。

このまま飾ってもかわいいかたちですが、実は横に倒して堅いところでコツンとたまごを割るように叩くと、パカっと綺麗に二つに割れました。すると中には、陶器のふくろうがひょっこりと入っています。

そして、割れたたまごの断面をよくみてみると、そこには祝福のメッセージと名前と日付が刻まれています。

割ったたまごの殻を重ねるようにおいて、中にふくろうを飾ったら完成です。

出産祝い、結婚祝い、誕生日、引き出物、還暦祝いなど、大切な人への忘れられないサプライズなプレゼントとして贈ってみるのはいかがですか。

2011

SAISIR

SAISIRはサカエヤに併設されたフレンチレストランです。SAISIRは掴むという意味であり、象形文字の牛の文字にヒントを得ながら、ナイフのようなロゴマークのデザインとしました。SAISIR is a French restaurant attached to Sakaeya, and the logo mark was designed to look like a knife, inspired by the hieroglyphic character for cow, SAISIR meaning "to grasp.

2019